子供の姿勢矯正・歩き方矯正が必要な時代背景

生活様式の変化

生活様式の変化で、 私たちの 足裏や足首の使い方は単純化し対応力を失っています。 足裏足首の使い方の単純化は、子どもたちの体にも変化をもたらしています。

家庭だけでなく学校でもバリアフリー化と整備されたグランドの過ごしやすい環境で、 子どもたちは、平衡感覚の低下や脚力の不足を招いています。

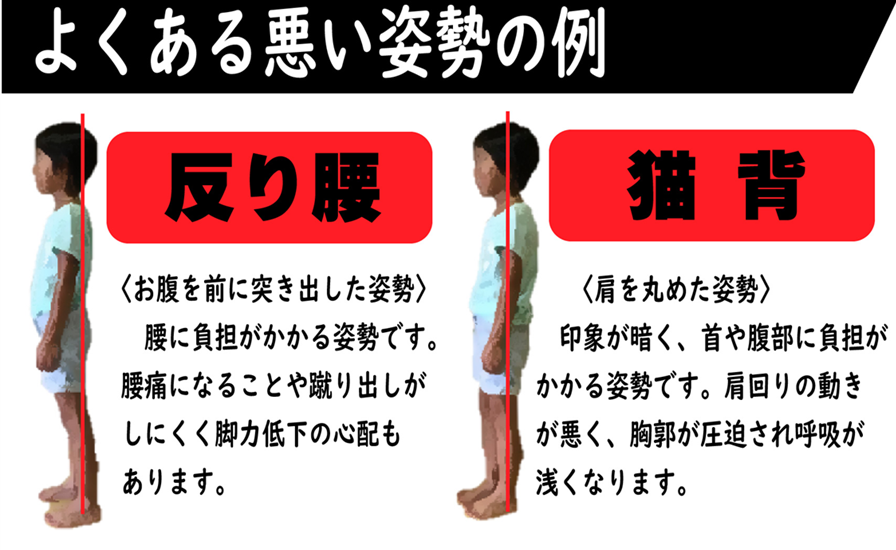

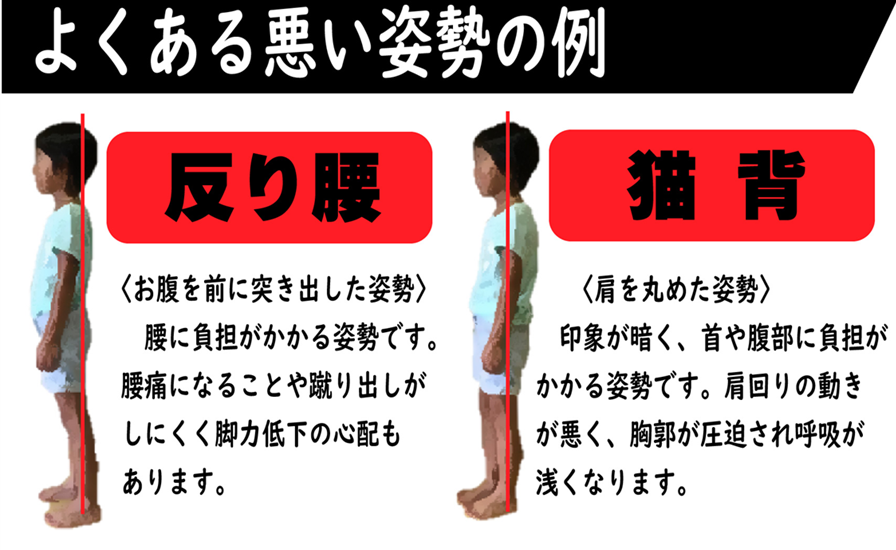

姿勢の悪化

スマホやタブレットの使用は、新型コロナの流行を境にゲーム等の遊び時間だけでなく勉強での使用が当たり前になりました。ストレートネックや猫背など姿勢の悪化 が深刻です 。

ストレートネックや猫背など軽度でも、姿勢の悪化は体の筋力バランスが崩れている兆しです。放置すれば、運動能力にも影響し筋肉の質の低下にもつながります 。

平衡感覚と脚力の不足

平衡感覚と脚力の不足は、二つがセットのようなものです。姿勢が悪いと、骨格が本来のカタチと違ってきて、バランスをとるのが難しくなります。バランス感覚が悪く運動が苦手な子供は、同じだけ運動を頑張っても筋肉の可動域が違って筋力が付きにくい条件になります。

また、偏平足の子どもも同様です。偏平足は、地面からの衝撃がそのまま伝わって足が疲れやすくなります。運動に積極的になれない、運動量が増やせない原因になります。

子供の立ち方に現れる姿勢矯正の必要性

体幹の筋力不足は足に現れる

無意識に立位を取ったときに、揃えた足で、体幹の筋力不足が分かります。

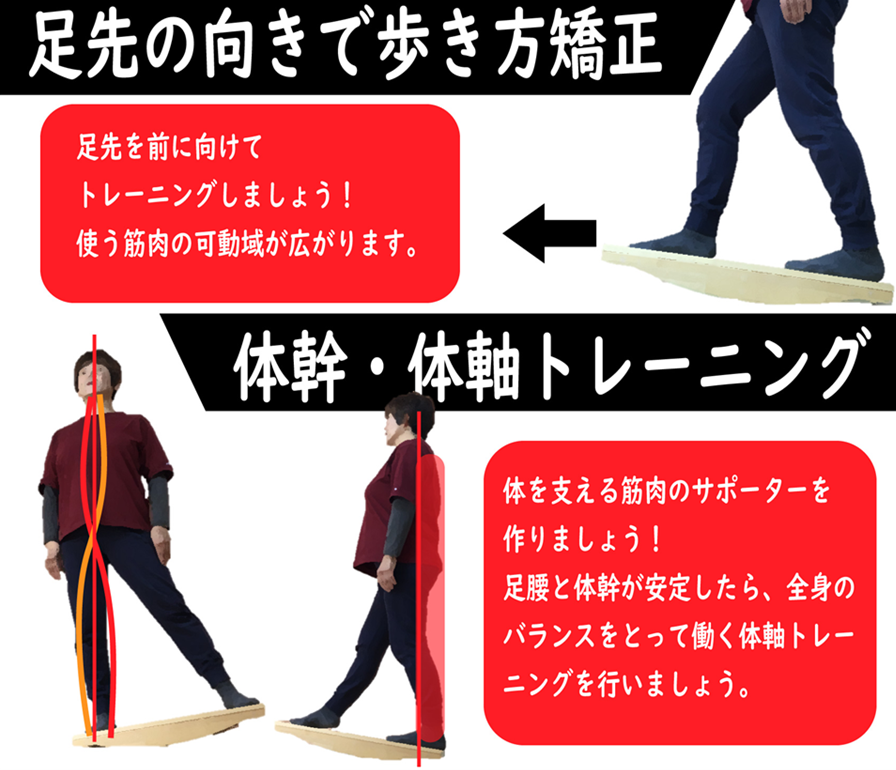

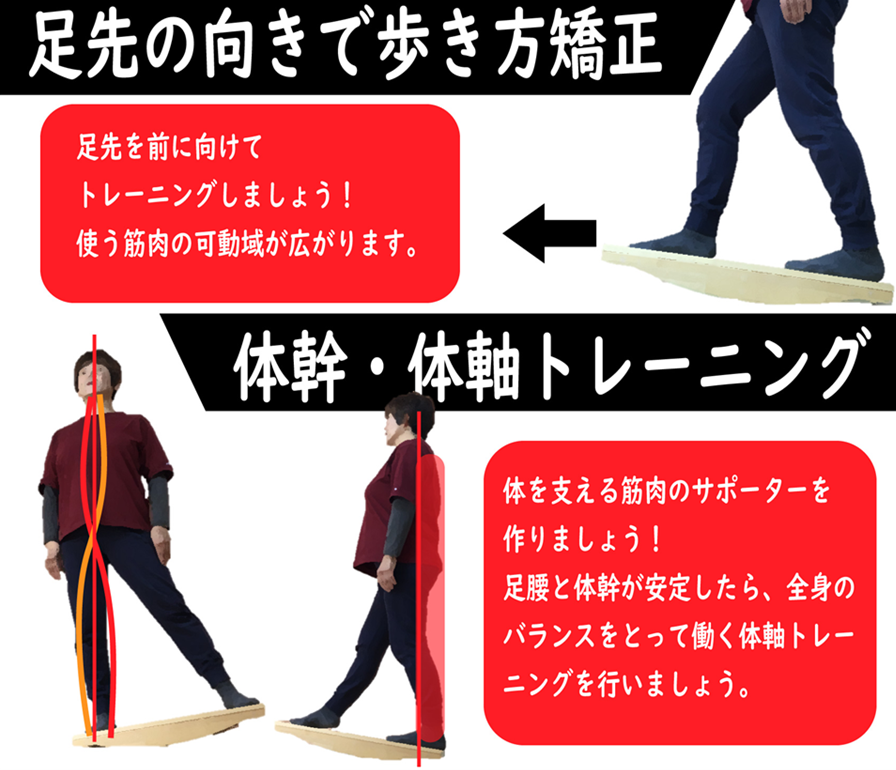

「踵を寄せてハの字に足を開いて立つ」「踵を離して逆のハの字でつま先を寄せて立つ」子どもは、歩く時に外股や内股になっていることが考えられます。外股や内股は、歩いても脚の筋肉の可動域が少なく、足腰が弱く体幹も低下しやすくなります。

上半身の見た目が気になりますが、実は上半身で姿勢の問題が際立つ時には、脚力の低下が始まっています。背中や肩だけで見た目を整えても、足が弱くなっていると根本的な問題解決になっていません。

姿勢が悪い子供の自信が無くなるメカニズム

平衡感覚の低下と脚力の不足の視覚への影響

平衡感覚、脚力が劣ると、下半身の安定感がなく体幹も安定しません。

安定感の無さは、もろに視覚の情報処理能力に影響します。視覚情報は、目から次々と入ってきます。処理が難しいくい余裕のない状態や、常にキャパオーバーの追い込まれた状態になります。

足腰を鍛えることの及ぼす心への影響

前述したように、平衡感覚と脚力の不足は視覚情報の処理を難しくします。視覚は、人間の日常的に得ている情報の80%以上を占めています。

純粋に目が見えない場合もあるじゃないかと思いますよね。当然、視覚情報が入らずに不安であることに間違いありません。違いは、自分のキャパを超えて好まなくても情報が入り続けることだと考えられます。積極的に自らが得ている情報でなく、余裕がなく情報にさらされている心境ではないでしょうか?

「何が理由でパニックになるの?」「苦手なことが多いのはなぜ?」と、個人差もあり理解されにくいが心の問題です。心の問題で、大人がやってあげられることは、姿勢の改善で情報を受け止める余裕のある安定した身体づくりを手伝うことです。

自信を持って取り組む力のための姿勢矯正

周囲で起きる出来事が楽しそうでも、情報処理に余裕がないと、本人にとって望んでいない混乱の原因にもなり得ます。

「好きなことも、状況によっては喜べない」「環境が整わないと集中できない」「新しい事を好まない」等、混乱から自分を守ろうとするのは、自然に起こる心理で、本人にとっては、当然の判断や選択です。自らが物事に取り組みたいと思える力を願うときにも、姿勢矯正トレーニングは多いに意味のあることだといえます。

足腰の安定と正しい姿勢をつくるトレーニング器具

姿勢矯正と歩き方矯正トレーニング器具

トレーニング器具”あるくんボード”

”あるくんボード”のトレーニングは、左右と前後で対称に筋肉刺激が可能です。その筋肉刺激は、脚だけに留まらず、姿勢を正しながら行うことで、足裏から脳天の筋肉のつながりで全身の軸(体軸)トレーニングになります。

成長期の背骨を守る

しなやかな体軸作りは、成長期の急激な身長の変化で起こる背骨の不安定から、体を積極的に守るためにも必要です。

”あるくんボード”のトレーニングと大腰筋

大腰筋は腰部の大きなインナーマッスルで、上半身と下半身を繋ぐ大切な役目を担っています。

“あるくんボード”の運動が上手になってくると、自然に大腰筋が発達します。

この大腰筋は、姿勢が悪い時や歩き方が悪い時に、発達するどころか痩せてしまうので、姿勢の改善を難しくして運動意欲も低下します。

・価格 17,600円(税込)・18,920円(税込) 1年保証 送料無料(離島 送料別)

・サイズ 68×30×8センチ ・重さ 約2.5㎏

・耐荷重(約)100㎏ ・素材 100%天然木

・特徴 完全二方向のみに揺動、水平な状態で始められる、傾けて安定する、足首を痛めにくい、持ち運び便利、収納便利

子供の内股外股をなおすトレーニング-動画

教育現場で使うべき姿勢矯正・歩き方矯正器具

”あるくんボード”を、教育現場で使うべき理由は次の通りです。

□下肢トレーニング:姿勢(通常学級・支援学級)

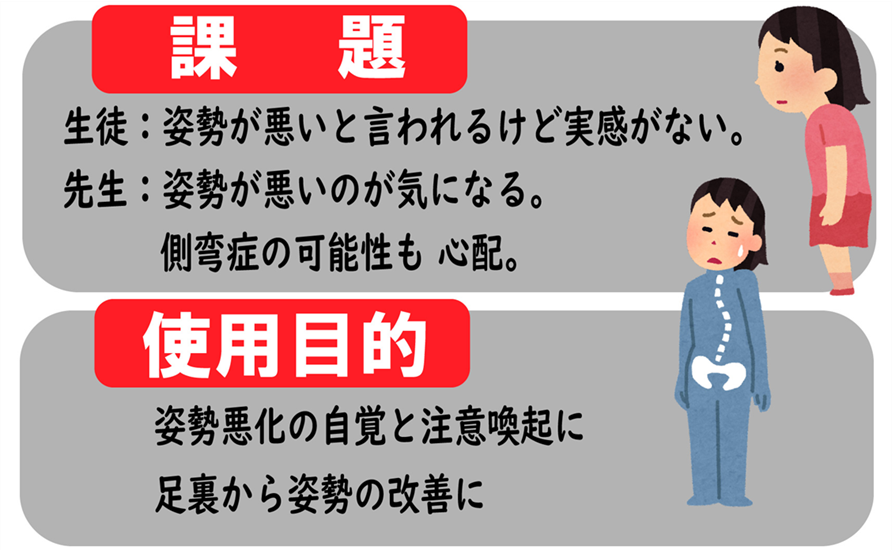

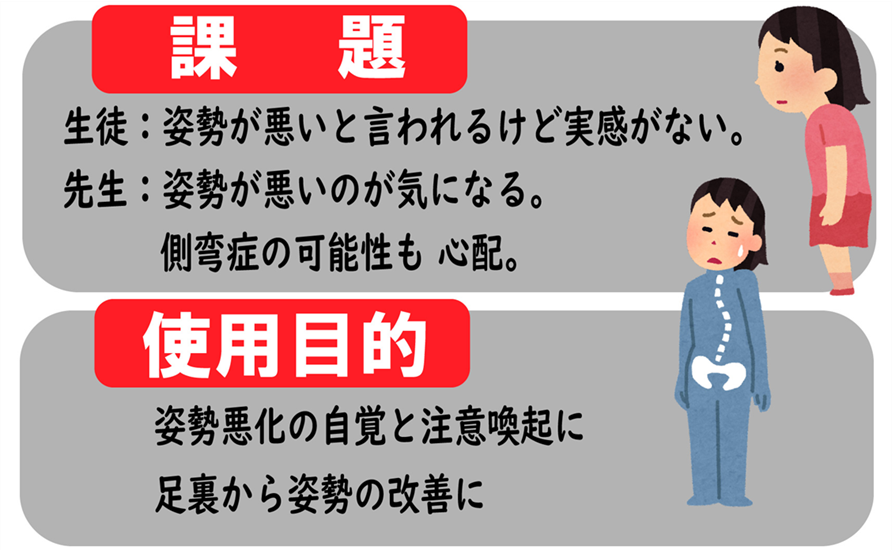

課題1、姿勢の改善と側弯症の予防のための姿勢矯正

「あるくんボード」は、姿勢が良く脚力がないと踏み込んで傾いた状態できれいにポーズを取ることができません。(姿勢の歪みがあるほど、手放しでできないなど、難しく感じます)

姿勢のチェックと脚力・バランス力のチェックに適しています。

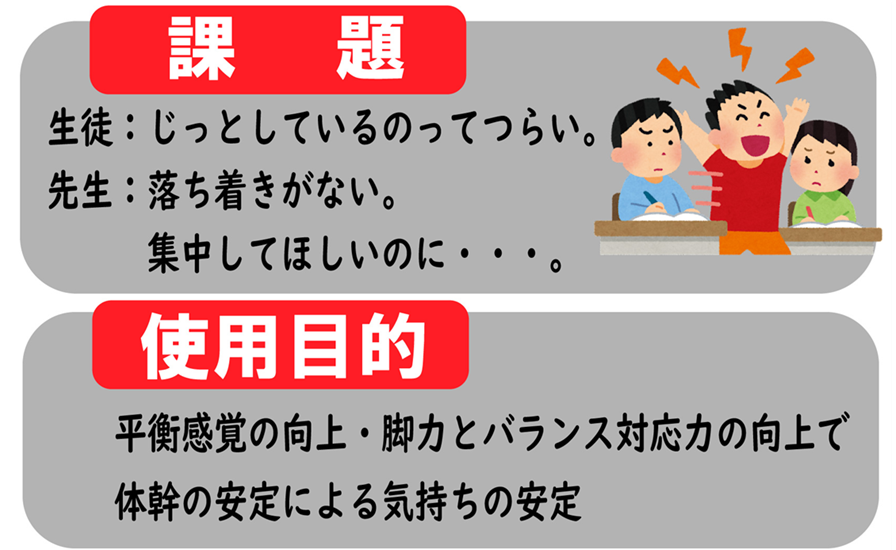

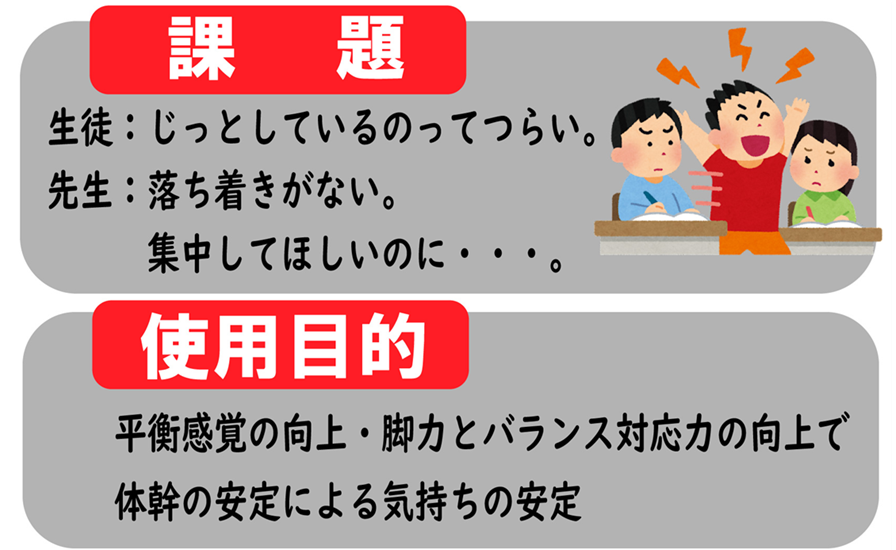

□下肢トレーニング:精神(支援学級)

課題2、集中力・落ち着きのための姿勢矯正

「あるくんボード」は平衡感覚・脚力・バランス対応力を同時に鍛えて、体幹を整えます。(レベルに合わせた、使用が可能です)

課題3、成功体験のための筋力トレーニング

個人差はあっても、筋肉は3ヶ月あれば必ず一定の変化があります。「あるくんボード」はテコの原理で筋トレになり、足腰を安定させて物事に対応する余裕をもたらします。(筋力トレーニングに適しています)

□体軸トレーニング:肉体(支援学級)

4、体軸づくりのための筋力トレーニング

「あるくんボード」の運動は、本来の体の軸を繰り返し意識させる運動です。体の軸が整うことで、体がコントロールしやすくなるのと、体の土台になる足裏足首からの筋力アップで運動能力向上につながります。(体全体を、総合的に使うトレーニングに向いています)

課題5、偏平足改善のための歩き方矯正

足裏のあらゆる面で踏ん張る運動が効率的に行え、生活の中で減っている足裏足首への刺激を可能にします。(足裏のトレーニングに最適です)

□遊具:レクレーション(通常学級・支援学級)

課題6、興味をもって取り組める足腰強化と体幹づくり

「あるくんボード」は、遊び感覚で挑戦できるサーキットメニューやスキーの映像をまねたイメージトレーニングにお使いいただけます。(組み合わせによって様々な設定ができて、子どもの体づくりに役立ちます)

ご家庭で、教育現場で、遊びや成長期の大切な体づくりにお使いください!